くらしお古今東西

沖縄県

沖縄県と塩

沖縄における塩づくりについては、不明な点も多いのですが、自家用の塩づくりでなく生業的な塩づくりが開始されたのは、17世紀末に薩摩から那覇に入浜式塩田の技術が伝えられてからのようです。この入浜式塩田の技術がその後、琉球諸島の各地へ伝わっていきました。

その後、塩田による塩づくりは、戦後の米軍による統治の時代まで続きました。また米軍の統治の時代には、台湾などから輸入した塩を一度溶かして、再び煮つめる方法による塩づくりも行われました。

参考文献:『鹿児島地方局史』日本専売公社鹿児島地方局

塩づくりの歴史

我部塩田遺跡発掘調査

筆者は、海水を利用する伝統的採塩・製塩法は文化的・社会的要因の影響でのみ生み出されるのではなく、自然的要因がより大きく影響したのではないかと考え、亜熱帯・熱帯の琉球列島と東部インドネシアでの製塩調査を開始しました。自然的要因という視点からの共通性は海岸地形を活かした製塩法です。とくにマングローブ干潟という自然地形を利用し、乾燥気候の特性を活かした入浜系塩田の原初的形態である「古式入浜式」はこれらの地域において特徴的な製塩法です。

沖縄県北西部に位置する羽地内海(はねじないかい)は沖縄県で有数の広大な干潟をもっています。河川が運ぶ細かい砂泥がつくる河口干潟(マングローブ干潟)、広い砂浜からなる前浜干潟、岩や磯からなる磯干潟など、さまざまな干潟が形成されています。ここではかつて、海水直煮法、古式入浜塩田法、入浜式塩田法といった段階を踏んで塩づくりが行われていました。

ここで紹介する「我部塩田遺跡」は筆者の予備調査後、新たな遺跡として登録された遺跡です(平成25年12月に「我部塩田遺跡」の名称で遺跡登録された)。屋我地島西海岸の我部集落の南部海岸に位置し、大小の岩を積んで堤防を作り、前浜干潟を利用して塩田が形成されています。平成24年度から分布調査を開始し、塩田となりうるマングローブ干潟を前面にもち、雑草や樹木で覆われた岩壁で煎熬用の煙突をほぼ完ぺきな状態で発見したことから、この地がかつて良好な塩田地であったと推定して発掘調査を開始しました。

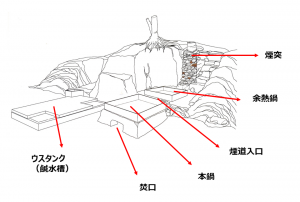

平成25年度の本調査により、我部塩田遺跡では塩焚き小屋跡地に鹹水煎熬用の竈に付随する設備が良好に残され、塩焚き小屋(マ―スヤー)、煙突、沼井(クミ)、鹹水槽(ウスタンク)、塩田(砂庭:シナミャー)、樋・水門(髄木:ジーキ)を確認しました。発掘した主な遺構は以下の通りです。

① 我部塩田遺跡全景 ② 発掘された煙突と煙道入口

③ 満潮時に浸水するクミ(沼井) ④ 水門(クミの前方)

※

塩焚き小屋(マースヤー)跡:塩焚き小屋は、鹹水を煮詰める竈を設置している施設です。塩焚き小屋の柱穴は発見されませんでしたが、同じ我部に現存する塩焚き小屋跡にセメント製の石柱が3本保存されているのを確認し、柱穴を残さない小屋であろうと判断しました。また、煙道入口から2mのところに焚口があったであろう痕跡の焼土が確認されたことにより、余熱鍋、本鍋の構造を持つ煎熬施設を想定しました。塩焚き小屋の想定図は下記のようになります。

※

塩焚き小屋 想定図

※

煙突:遺跡登録のきっかけとなった煙突・煙道は特殊な形態をし、他地域では見ることができない「我部前垣」独特の構造であることが明らかになりました。これは現在確認されている9箇所の煙突跡(岩盤の溝状遺構)に共通する形態ですが、当遺跡のみが完全な煙突形態を保って現存していることもわかりました。

煙突構造は、石灰岩壁を溝状に掘り込み、前面に礫を積んでそれを粘土で固めて作られた煙道(煙突上端から底辺まで高さ3m)と先端の煙突部から形成されています。先端の煙突部は円筒形のセメントの筒を二つ重ね合わせ、モルタルのようなもので煙道の掘り込みに接合されています。煙突底部から前方約1.5mに煙道入口が確認されました。また、煙突底部から煙道入口までの上部に約3平方メートルの平場があり、余熱鍋を設置する空間だと推定しました。

※

我部地域の煙突の特徴

左:発掘された煙突岩盤 右:石灰岩壁を溝状に掘り込む

※

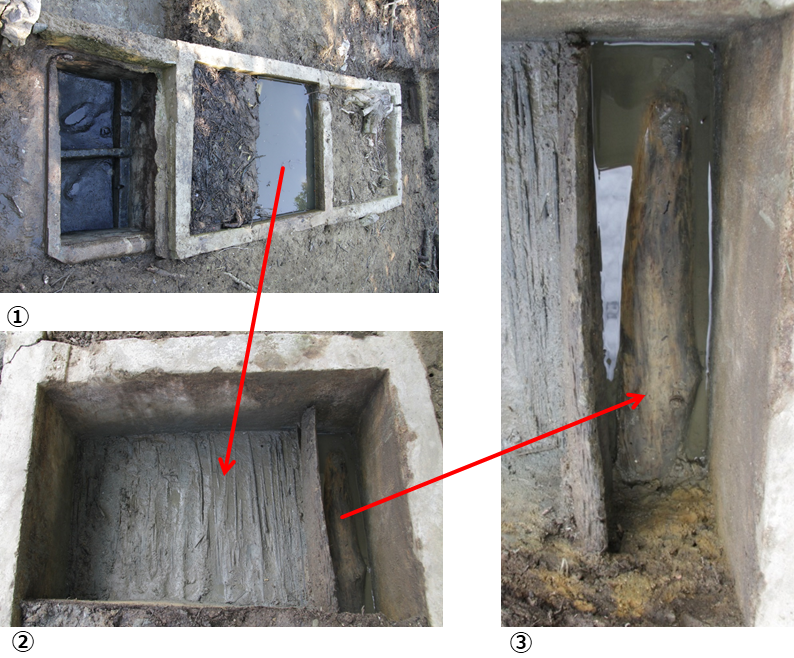

沼井(クミ):新たな成果としては採鹹設備である沼井(クミ)の内部構造が明らかになったことです。クミは塩田から集めた鹹砂を入れ海水をかけて鹹水を溶出する設備です。

調査を実施したクミの外形は約370cm×160cmの長方形で、内部が2枠に区切られ、それぞれが約160cm×120cmの構造物です。満潮時に水没する場所に設置された施設のため、上面まで泥炭で覆われていました。クミ内部を半裁して泥炭を取り除いた結果、西側に竹(リュウキュウチク)が敷かれ、東側に仕切り板と丸太が設置してありました。竹は砂が下に逃げないようにスノコの機能を果たし、側板は砂の浸入を防いで鹹水のみが側板の外側の丸太の部分に貯まる仕組みになっていました。

このようなクミの内部構造は民俗事例でも詳細報告がなく、塩田施設に関しては重要な資料となります。内部の木材を保護するために調査後に埋め戻しましたが、クミの内部構造が考古学的手法で正確に判明できたことは重要であり、今後の保存・復元・活用にむけての好資料となります。

※

クミ

① クミ(半裁) ② クミ内部(リュウキュウチクと丸太) ③ 仕切り板と丸太

※

我部塩田開設年代:鹹水槽(ウスタンク)に接続する構造物に刻まれた「昭和八年六月工」の銘があることから、土地所有者の自伝と検証した結果、所有者の父親が塩田施設を施行した年月であることが明らかとなりました。

当該地は良好な形で現存する唯一の塩田遺跡であることから、貴重な近代遺産として復元・保全することも視野に入れ、広く活用して欲しいと思っています。

江上幹幸(えがみともこ)(元沖縄国際大学教授)

参考文献;

我部塩田遺跡発掘調査団『屋我地島我部塩田遺跡の調査研究』沖縄国際大学江上研究室 2014

江上幹幸「沖縄の入浜系塩田の形態」山下博由・李善愛『干潟の自然と文化』東海大学出版 2014

羽地内海の製塩

沖縄島では第二次大戦以前、各所で製塩が行われていました。最大の中心地は西海岸の泊塩田と東海岸の泡瀬塩田です。これらの地域は第二次大戦後、急速な工業化が進み、伝統的な製塩は衰退していきました。その中で、わずかに製塩を行っていた地域が羽地内海(はねじないかい)の塩田です。羽地内海は沖縄島の北西部、有名な「沖縄美ら海水族館」のある本部半島と屋我地島に挟まれた海域です。「天然の塩田」のような環境をもつ羽地内海では、近世には製塩が行われていた記録がありますが、製塩法は海水を直接煮詰める直焚きによるものでした。

沖縄島で入浜式塩田が開始されたのは17世紀末です。康熙33年(1694年)に薩摩の弓削次郎右衛門から製塩法を取得した宮城芝香が那覇潟原に塩田を開き、これが沖縄で初めて塩田を使用した製塩となりました(外間・波照間 1997)。この潟原の塩田には堤防もなく、河口域の干潟を利用し、潮汐によって海水を塩田に引き込む方法です。この製塩法について斎藤毅は『日本塩業大系』の中で沖縄に特有な亜熱帯自然環境を活かした、入浜式塩田に先行する「古式入浜式」であろうとしています(斎藤 1976)。

一方で、羽地内海の入浜式による製塩は、道光年間中期(1840年頃)に泊前島の真喜志康宗の長男亀が生まれ育った泊での製塩法で塩田を開拓し、その後三男康嗣などの一族がさらにこの地に塩田を拡張し、羽地をはじめ今帰仁(なきじん)、名護などに販路を広げていったと言われています(真喜志 1991)。明治38年の塩専売法の施行後も継続し、昭和35年、36年頃まで伝統的な塩づくりは行われていました。羽地内海の自然環境は、内海を囲む山と森から豊富な陸水が流れこみ、汽水域を形成しています。内海に流れ込むいくつもの中小河川が河口域で干潟やマングローブを形成し、「天然の塩田」のような環境を作りだしています。まさに「古式入浜式」での製塩に最適な環境です。

左:羽地内海 海岸の入江に塩田を作る(満潮時) 右:石垣に囲まれた塩田跡

※

琉球本島の測量調査を実施したライラ号のバジル(ベイジル)・ホール艦長は1816年に羽地内海を調査し、メルヴィル港(運天港)を発見しています。メルヴィル港を描いた詳細な地図の中にはハーバート島(古宇利島)、今帰仁、屋我地島が描かれ、その中に2箇所Salt Marshという記載がなされています。これは現在の屋我地島我部近辺の入江と本部半島側湧川の入江の干潟のことです。10月11日の日誌には羽地内海を訪れた様子が書かれていて、当時の羽地内海の風景や人々の様子を詳細に記しています。

Salt Marsh(塩性湿地)についても次のような記載があります。「村から南にかけて樹木が生い茂った丘陵がつらなっている。東側の浜は低地で、塩田が作られ、そこここに小屋が散乱していた」(ホール、春名訳 1986)。ここでの塩田はSalt Marshのことであり、Salt Marshが東側の浜にあることから屋我地島と考えられます。

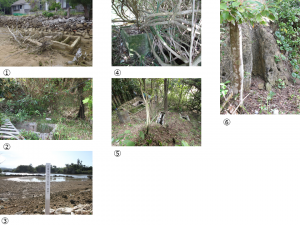

屋我地島には現在も保存状態の良い塩田施設が20数箇所残っています。平成25年にはその中の「我部の塩田跡」が名護市指定文化財に指定されました。現在も塩田、塩田を囲む防潮堤、ジーキ(樋・水門)、クミ(沼井)、ウスタンク(鹹水槽)、煎熬竈に付随する煙突・煙道の一部が残っています。筆者たちは平成24年~26年に分布調査を実施し、我部前垣地区に18箇所、北部の運天地区に7箇所の施設が残っていることを確認しました。

① 我部前垣東組 クミ ② 我部前垣東組 クミ、ウスタンク

③ 名護市指定文化財我部塩田跡 ④ 運天原組 ウスタンク

⑤ 運天原組 ウスタンク3基、煙突、カマド

⑥ 我部前垣東組 煙突煙道

※

屋我地島対岸の羽地内海西岸は、屋我地島と同様の塩田施設が存在し、昭和35年頃までは本地域の中心地として製塩業がなされていましたが、現在は埋め立てや造成でほとんどその痕跡を失っています。湧川地区に3箇所、ヤガンナ島に1箇所、わずかに残るのみです。屋我地島も観光開発などによる埋め立てや外来植物の侵入などにより壊滅の危険性が危惧されます。沖縄の貴重な遺産を保全・活用してほしいと切に願っています。

江上幹幸(えがみともこ)(元沖縄国際大学教授)

参考文献;

江上幹幸「沖縄の入浜系塩田の形態」山下博由・李善愛『干潟の自然と文化』東海大学出版 2014

我部塩田遺跡発掘調査団『屋我地島我部塩田遺跡の調査研究』沖縄国際大学江上研究室 2014

斎藤毅「南西諸島における製塩業の地域的特性」日本塩業大系編集委員会編『日本塩業大系 特論地理』日本専売公社 1976

名護博物館『名護博物館企画展・塩-屋我地マースを見直す』名護博物館 1991

外間守善・波照間編著「33 塩」『定本琉球国由来記』角川書店 1997

ホール、ベイジル 春名徹 訳『朝鮮・琉球航海記』岩波文庫 1986

真喜志駿『泊前島町史』前島町誌刊行委員会 1991

『塩田物語』

令和の時代に入ってから、石原昌定『塩田物語』という本が刊行された。

戦後直後の沖縄泡瀬(あわせ)での塩田作業の様子を描いたものである。泡瀬出身の著者が子供のころの様子を描いたもので、フィクションである。よって、学問という立場で考えると扱いが難しいが、それでも描写は興味深い。塩田に関わる家族の物語なので、会話の中で「何故なのか」や「気持ちの内面」がわかるので勉強になる。

沖縄戦後の廃墟の中、そして戦後軍用地に強制的に接収され人々は離れ離れになる。塩の大切さを息子に語り、仕事に誇りをもつ父親の姿は美しい。しかし、伝統の作業方法では生業を維持することは難しく、最後は転職を余儀なくされる。

沖縄では塩をマースと呼ぶが、塩田のことをシンナーと呼ぶ。塩田地場は砂干場であり、そこを砂庭(シナナー)と呼んでいたことから、なまってシンナーと呼んだとのことである。

泡瀬で製塩業が始まったのは18世紀の中頃と言われる。『大日本塩業全書』(明治40年(1907)12月刊)を参照すると、泡瀬での製塩地の面積は29町6反、県下の塩田面積は116町8反であり、おおよそ県の塩田総面積の4分の1である。沖縄が日本に復帰した翌年の昭和48年(1973)に塩田は廃止となる。著書では外国塩の影響が書かれてあるが、それは戦後直後のことではないだろう。むしろ、当時は米国の統治下に置かれているので、塩づくり自体は必要だったと思われる。

また、「入浜塩田」と言われるが、泡瀬の塩田は塩田(海岸の塩場)に海水を冠水させるようにし、それを干すようにしている。瀬戸内海で行われている入浜塩田(堤防を築き、潮の干満差を利用して海水を導入する方式)などとは性格を異にしており、たぶん、入浜塩田の原初的な形態(古式入浜あるいは自然浜)と考えた方が良いだろう。この製塩方法は、伊勢神宮の御塩殿と同じである。

「海からシンナーまで距離が長いから、潮が蒸発しやすくて濃度が濃くなる」という理解は納得できる(「」内は『塩田物語』からの引用。以下同じ)。

炎天下の中、海水撒きとヤチバを曳く(浜曳き)作業が続く。「強い日差しの中で、いかに作業を続けられるかが勝負のカギ」ということだ。これにより鹹水(濃い塩水)を採取する時に結果が異なる。普通の海水の塩は、3~4%(度)だが、それが20度から25度にまでなるという。鹹水を桶に汲み入れ「『よっこらしょ』と調子をとって、満足そうに足早に十メートル先の小屋に向かっているが、その間一滴たりとも鹹水をこぼすことはなかった」

釜屋での仕事も大変だ。「外では強い陽射しとの戦いであり、ここでは炎との戦いである。シンナーでの仕事は楽なところはない」

塩商人をマースアチネーという。昭和24年(1949)から36年(1961)ごろまで続いた。製造元のマース屋から元価1斤7セントで購入し、出先の小売に2斤半で25セントで売捌いたという。

そして、「シンナーは時代遅れなのか、泡瀬の誇りは塩づくりであったが、先人から受け継いできた経験も知識も、次の世代に伝えていくことはできないのか、我々の代で幕を下ろすのが残念でならない・・・」

落合 功(青山学院大学経済学部教授)

参考文献:『湧川誌』湧川誌編集委員会編、『塩田物語』石原昌定

塩にまつわる伝承

塩吹き臼

二人の兄弟がいた。兄は欲張りで、弟は正直者だったという。兄は生活に余裕があったが、弟は食べるものが無いぐらい困っていた。

ある時、生活に困った弟は、お兄さんに米二合を借りようとしたにもかかわらず、お兄さんは「おまえのようなピンスームン(貧乏者)に貸す米は無い」と、弟を追い返した。

弟が困っていると、あるとき神様が登場した。神様は弟に対し望むものをなんでも出す臼をあげたのだ。そこで弟は、臼を自分の家の裏座敷に持っていき、「お米をたくさん出してください」と、頼んだところ、実際、米がたくさん出たという。さらに「大きな家を出して下さい」と頼んだら、大きな家が出てきたという。弟は大喜びして、色んなものを出して、大金持ちになったという。

大金持ちになった弟を見てお兄さんは不思議に思い、夜に弟の家に行って中をのぞいてみた。すると、弟が、家の奥の方で臼をひきながら、お願い事をしていた。すると、色々な物が出ていた。この様子を見て、お兄さんは「こんな臼があるので、金持ちになったのか」と納得し、「それならば臼を盗んで、自分も欲しいものを出してみよう」と考えた。そして、次の日の夜に弟の家に行き、床下に隠してあった臼を見つけて、自分の家に持ち帰った。

お兄さんは、臼を自分の家で回すと、弟にすぐにわかってしまうと思い、船に積んで沖に出た。そして、海の真ん中まで行ったところで臼を回しながら、「塩を出せ」と言ったところ、どんどん塩が出たそうだ。お兄さんは、塩が出て来て大喜びだったのだが、いつまでたっても塩が出続ける。船一杯に塩が溜まっても、塩が出続けた。とうとう、お兄さんは「助けてくれ」と叫んだが、それでも塩は出続け、船は沈んでしまったとさ。ちなみにこの臼は止める人がいないので、今でも海の底で回っており、海の水が塩辛いのは、このためだといわれている。

この話は、『名護の民話』から紹介したものである。ただ、この塩吹き臼の話は沖縄県の各地で伝わっている。塩は生活必需品だが、欲を出し過ぎることを戒めたものといえるだろう。

落合 功

参考文献:『名護の民話』名護市史編さん室編、『おきなわの民話百選』おきなわの民話百選刊行委員会編

塩にまつわる習俗

塩が一番

沖縄では塩のことをマースと呼んだ。塩が一番という言い伝えは各地に残されている。

宜野座村の昔話では、王様の話で紹介されている。人々を集めて王様は聞いた。「この世で一番の宝は」と。ある人が「塩」と答えた。王様は、すぐに手に入る塩を言ったので、「何を言っているのか」と、怒って、答えた人を島流しにした。その後、しばらくの間、塩ができなかったとき、食べ物に味付けができず、美味しくなく、王様は、「本当にこの世で一番おいしいのは塩だ。あの時の話は正しかった」と、その人を呼び戻したという。

読谷村には、こんな昔話が残されている。御馳走を取り寄せても美味しくなく味も無い。そんな時、海の潮を汲んで固まったもの(=塩)を見て、「これを入れてみたらどうか」と、試しに食べると、魚も肉も、カマボコも豆腐も、みんな美味しくなったという。何でも美味しくする塩の性格を示している。

大金持ちの家の話にも出てくる。その家では買ってきた塩俵を、天井に隠しておき、自分だけのために食べ物に塩を付けて食べていた。牛の世話人はこの様子を見て「なんで主人は、いつでも塩を入れるのか」と不思議に思い食べたところ、あまりに旨みがあった。以後、主人の目を盗んで自分の食事に塩を入れて食べていた。塩が早く無くなるのに気付いた主人は、隠れて様子を見ていると、牛の世話人が食べ物に塩を入れているのを見つけ、家から追い出したという。物を盗めば家から追い出されるのはやむを得ないが、それが塩であることが興味深い。

沖縄本島に伝わる歌にこのようなものがある。

いかな海山ぬ肉(しし)豆腐ぬあてぃん

塩(まーす)ぬねーんありわ 御客(うちゃく)びれーならん

(どんなに海、山の肉、豆腐があっても

塩が無ければ、御客を接待することはできない)

ちょっとでも悪いことがあれば塩でお払いし、お願いがある時はお供えとして塩は必要で、食べ物としても塩は宝と言われている。

黄金ナンジャマース(塩は黄金)という言葉がある。四人の子供が、親にお祝いの品物をあげたとき、長男、次男、四男は立派なものをあげたのに、三男は塩俵を持ってきた。だけど、一番最初に無くなったのは塩だった。

沖縄(もっと古くは琉球)の人びとは、江戸時代初頭からすでに砂糖も生産していた。しかし、砂糖については、このような叙述は見られない。塩が生活に密着していたということを示している。そして、塩は、生きていくために必要なものであり、食事=生活を豊かにする糧であり、神への供え物であり、そして、海からの恵みであることを伝えている。

落合 功

参考文献:『渡慶次の民話 読谷村民話資料集7』沖縄県読谷村教育委員会歴史民俗資料館編、『波平の民話 読谷村民話資料集9』同、『大湾・古堅の民話 読谷村民話資料集14』同

塩にまつわる人物

宮城芝香

薩摩(現鹿児島県)の弓削次郎右衛門から入浜式の塩づくりの方法を習得し、元禄7(1694)年、現在の那覇市に泊塩田を拓きました。後に姓を「塩浜氏」に改めました。

参考文献:『鹿児島地方局史』

塩と暮らしを結ぶ運動推進協議会会員

全国塩元売協会会員