塩のこと、知ってる?

塩の主な成分は塩化ナトリウム(NaCl)です。

ここでは、主に、塩化ナトリウムについてご説明しています。

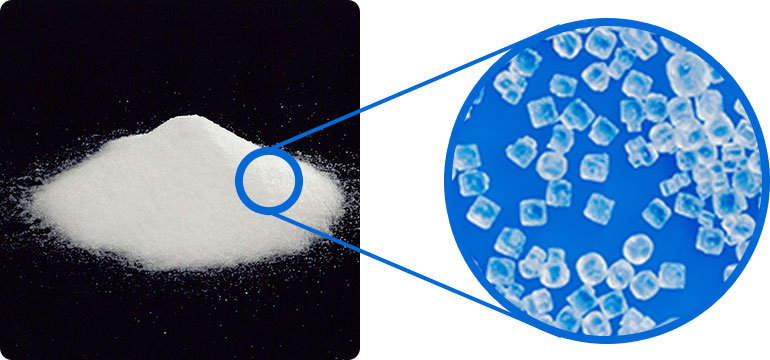

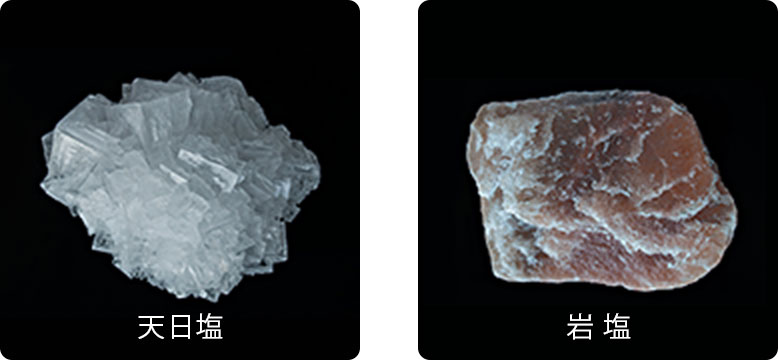

塩の結晶はどんな形をしているの?

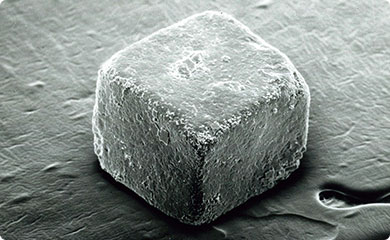

(電子顕微鏡で見た塩の結晶)

小さな小さな塩の結晶。どんな形をしているか見たことはありますか?

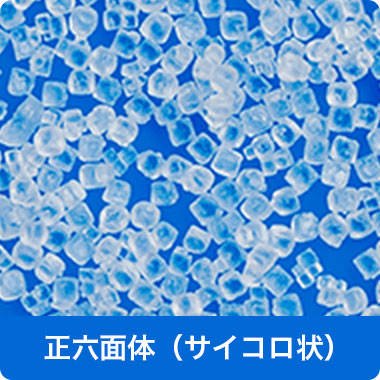

塩の結晶の基本の形は、サイコロ状(正六面体)です。つくり方によって、さまざまな形の結晶になりますが、どんな形の結晶も、この正六面体の結晶が基本となっています。塩の結晶が成長する時、特殊な方向へ成長をするといろいろな形の塩ができあがるのです。

どうしてサイコロ状になるの?

どうしてサイコロ状になるの?

塩を構成しているのは、塩化物イオンとナトリウムイオン。イオン同士が電気的に結合して塩の結晶は出来上がっています。この時、イオン同士の結合力がどの方向にも等しくはたらくため、整ったサイコロ状の形になるのです。

塩の構造

塩化ナトリウム(NaCl)

塩化ナトリウムは塩化物イオンとナトリウムイオンが電気的に結合した化合物です。分子量は58.43です。

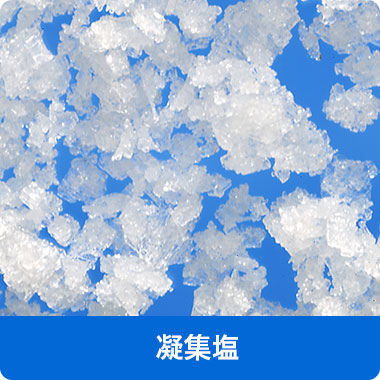

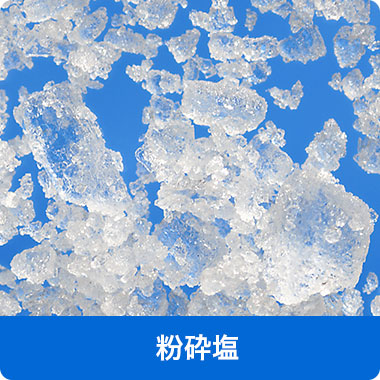

いろいろな塩の結晶

塩の結晶の基本の形はサイコロ状(正六面体)ですが、結晶が成長するときの環境や、条件の違いによって、いろいろな形の結晶ができます。

塩の色って?

塩の結晶って何色でしょう? 一見白く見える塩の結晶、実は無色透明なのです。 一粒一粒をよく見ると、無色透明で、ガラスのように透き通っている塩の結晶ですが、たくさん集まると光の乱反射を起こして、白く見えるようになります。ただし、例えば岩塩などでは、他の成分が含まれるために、さまざまな色のものがあります。

塩味

私たちは毎日、しょっぱい、甘い、すっぱい、苦いなど、さまざまな食べ物の味にふれて生活をしています。 専門的にいえば、人間が感じる味は、塩味、甘味、酸味、苦味、旨味の5つ。センサーの役目をしている舌の味蕾(みらい)で味をキャッチし感じています。

しょっぱさと塩

「塩味」は、「しょっぱい」あるいは「塩辛い」といった言葉で表現されますが、塩味を感じさせる代表的な物質が、塩(塩化ナトリウム)です。 塩味を感じさせる仕組みについては、まだ完全には解明されていないようです。

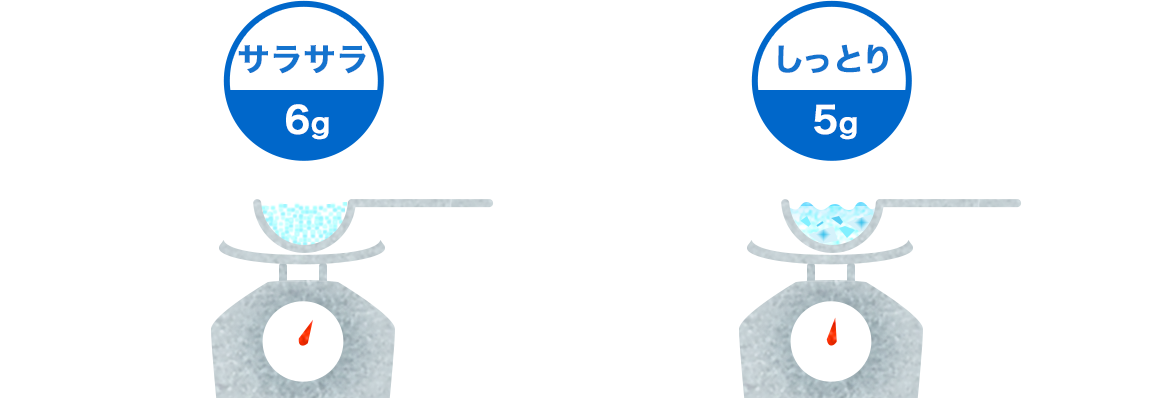

同じ計量スプーン一杯の塩、重さの違いは?

同じ計量スプーンで量り取った塩でも、塩の性質によって重さが変わってきます。サラサラした塩は小さじ一杯で約6g。しっとりしている塩は小さじ一杯で約5gとなります。

| 調味料の種類 | 小さじ(g) | 大さじ(g) |

|---|---|---|

| サラサラした塩 | 6 | 18 |

| しっとりした塩 | 5 | 15 |

| 上白糖 | 3 | 9 |

| グラニュー糖 | 4 | 12 |

(参考資料:「八訂 食品成分表2025」女子栄養大学出版部)

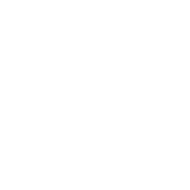

どうして重さが違うの?

塩は、たくさんの小さな粒があつまった粉体です。一粒一粒の結晶の間に隙間ができます。同じスプーン一杯の塩を量っても、隙間の多い少ないによって、重さが変わってくるのです。

塩の見かけ比重

| 単位 | ゆるみ比重 | かため比重 |

|---|---|---|

| しっとりした塩 | 1.02 | 1.22 |

| 食塩 | 1.29 | 1.37 |

| 精製塩 | 1.33 | 1.37 |

見かけ比重って?

見かけ比重って?

こんな風に、結晶と結晶の間にすき間がある時の比重が、結晶自体の比重より小さくなることを「見かけ比重」と呼びます。 さらにこの「見かけ比重」は、塩の詰まり具合によって変わり、容器に固く詰めた時を「かため比重」、容器に軽く詰めた時を「ゆるみ比重」と呼んでいます。

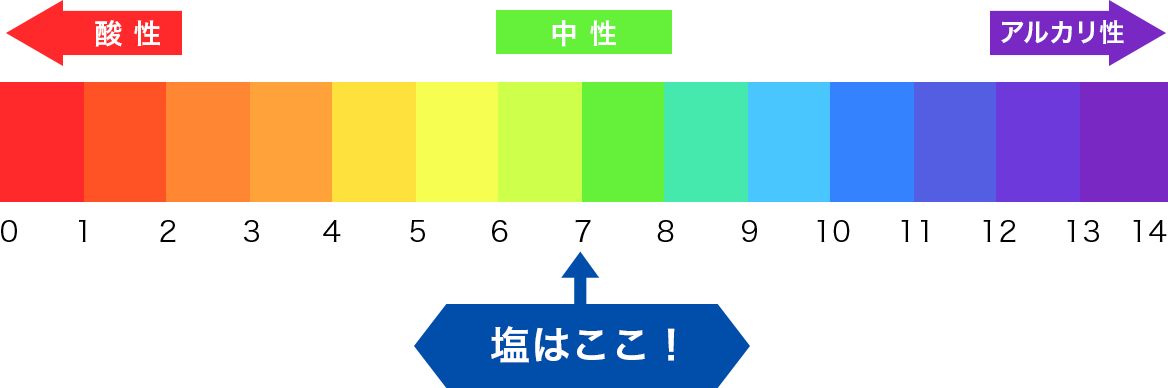

塩水は中性です

不純物を含まない塩水のpHは7。中性です。塩の種類や添加物の量などによって、わずかに変化する場合もあります。 ※pHとは:水溶液の酸性、アルカリ性を0~14(酸性~アルカリ性)の範囲であらわすものさしです。

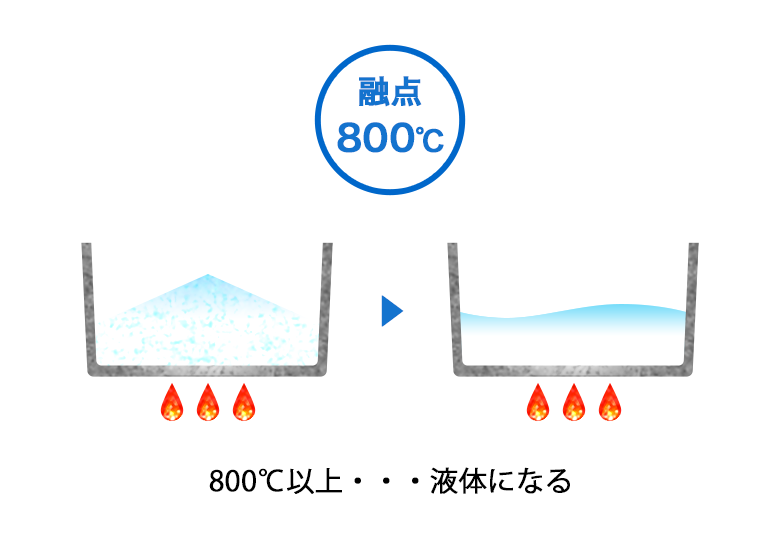

塩の融点・沸点(ゆうてん・ふってん)

塩の融点は約800℃。塩の結晶を熱していくと、約800℃で液体状になってきます。

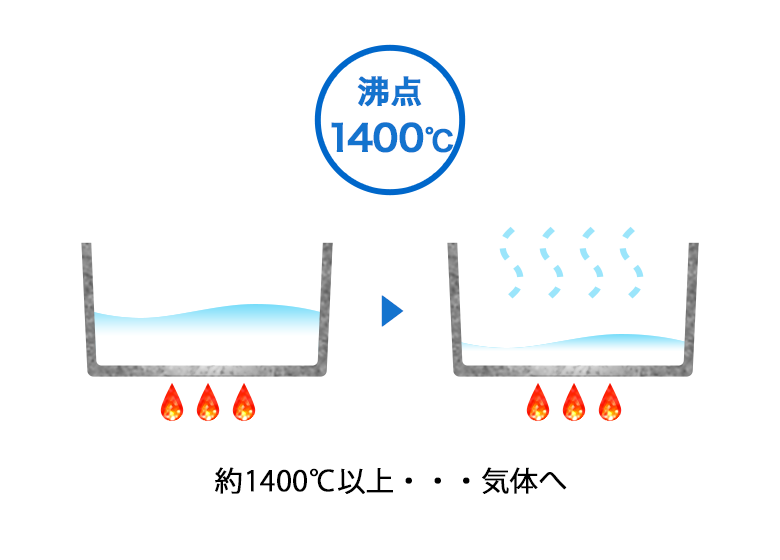

塩の沸点は約1400℃。液体状になった塩の結晶をさらに熱していくと今度は沸騰(ふっとう)して気体になっていきます。

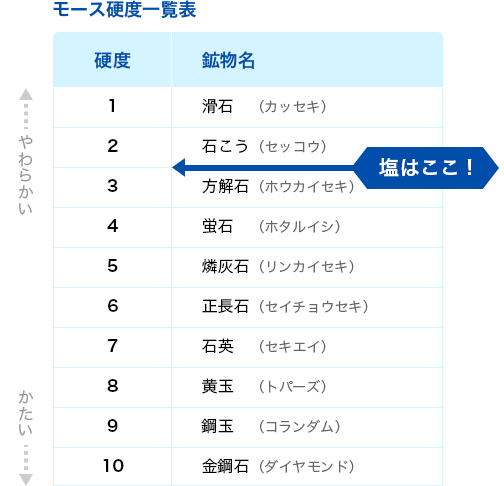

塩の硬さ

塩の硬さは石こうとおなじくらいです。

モース硬度(物体の硬さの程度を示す基準)で、2.0-2.5、石こうと方解石の中間ほどの硬さがあります。

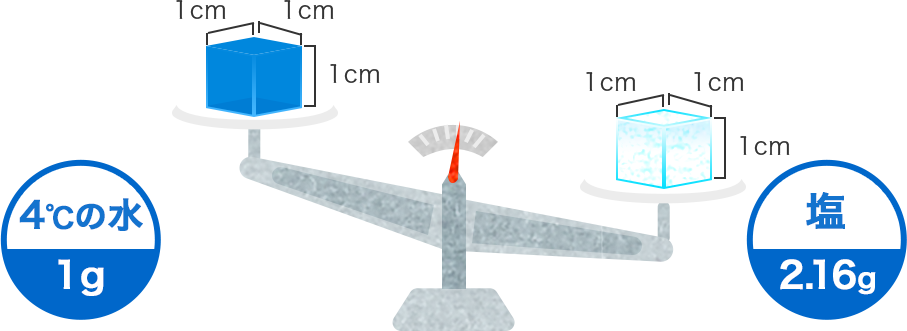

比重

塩の結晶の比重は、2.16。体積が1cm³の塩の結晶の重さは、同じ体積の水の2.16倍になります。

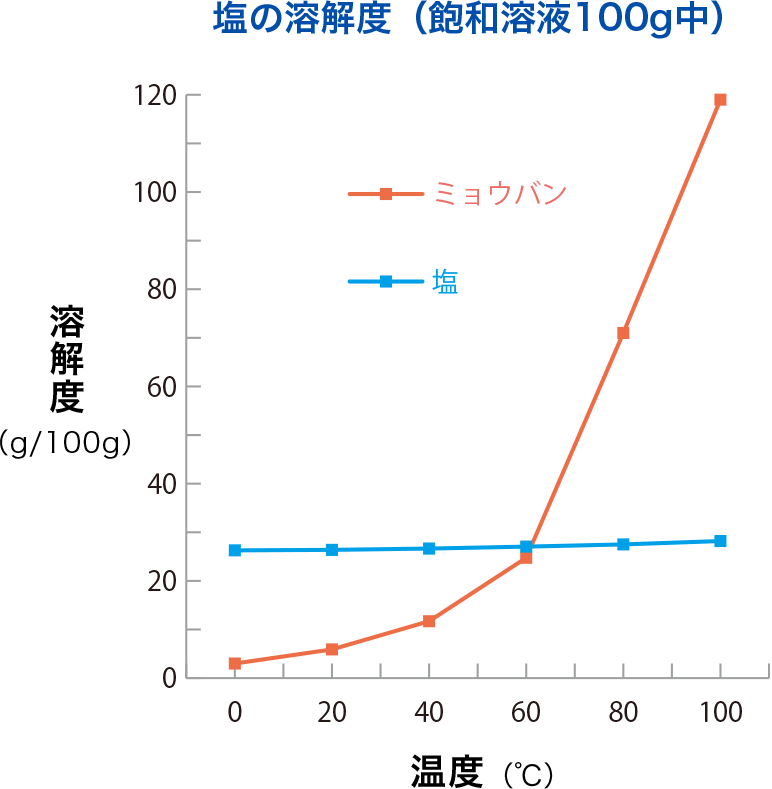

水と熱湯、温度によって塩の溶ける量は違う?

冷たい水と、熱いお湯。どちらの方が塩は溶けると思いますか?

実は、ほとんど変わらないのです。温度によって溶解度が変わる物質は多いのですが、塩は温度による溶解度の変化はほとんどありません。

| 温度(℃) | 溶ける量(g) |

|---|---|

| 0 | 26.28 |

| 10 | 26.35 |

| 20 | 26.39 |

| 30 | 26.51 |

| 40 | 26.68 |

| 50 | 26.86 |

| 60 | 27.07 |

| 80 | 27.55 |

| 100 | 28.15 |

溶解度って?

溶解度って?

ある物質を水などに溶かし、もうそれ以上溶けないという状態になった溶液を飽和溶液と呼び、その時の濃度をその物質の溶解度といいます。

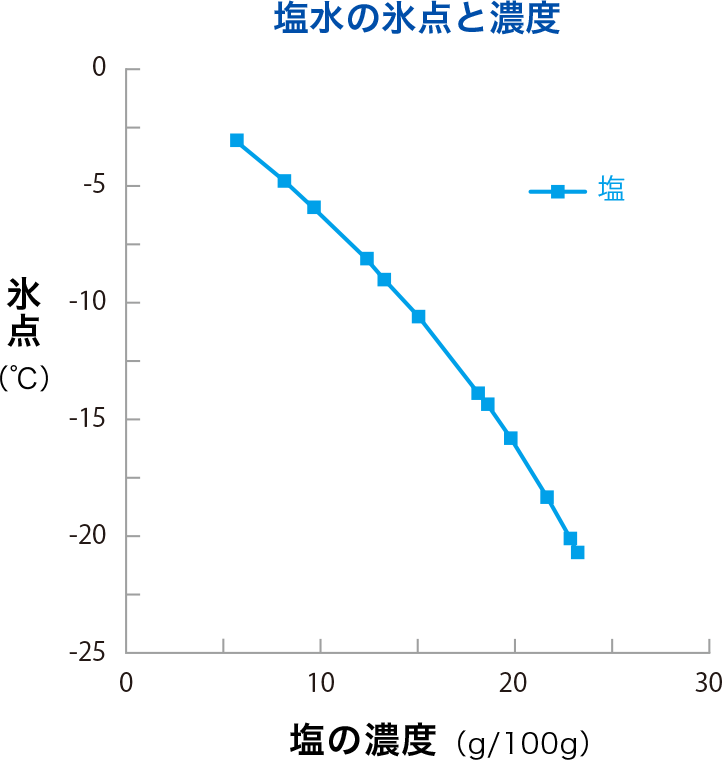

塩水の凍る温度は?

通常、水は0℃で氷になりますが、塩水は0℃でも凍りません。

塩水では、塩の濃度が高くなるとともに氷になる温度が下がる、氷点降下という現象がおきるからです。

飽和食塩水になると、マイナス21.3℃まで凍りません。

塩が溶けて塩水になると、塩の溶けている濃度によって塩水が凍る温度(氷点)が変わってきます。すなわち、塩の濃度が高いほど、凍る温度は低くくなるのです。

これを、氷点降下といいます。

冬の道路の凍結防止や、遠洋漁業での魚の冷凍などにこの仕組みが利用されています。

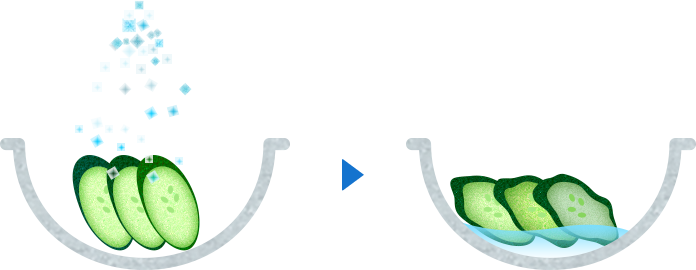

塩の脱水作用?

塩には脱水作用があります。「青菜に塩」ということわざがありますが、野菜類に塩をかけるとしんなりしますよね。濃度2%以上の食塩水は野菜から水を吸い出すことができるのです。

| 野菜 | 浸透圧(MPa) |

|---|---|

| 白菜 | 0.49 |

| キュウリ | 0.63 |

| ナス | 0.73 |

(参考資料:「食塩溶液による野菜の脱水」

大坪藤代ほか)

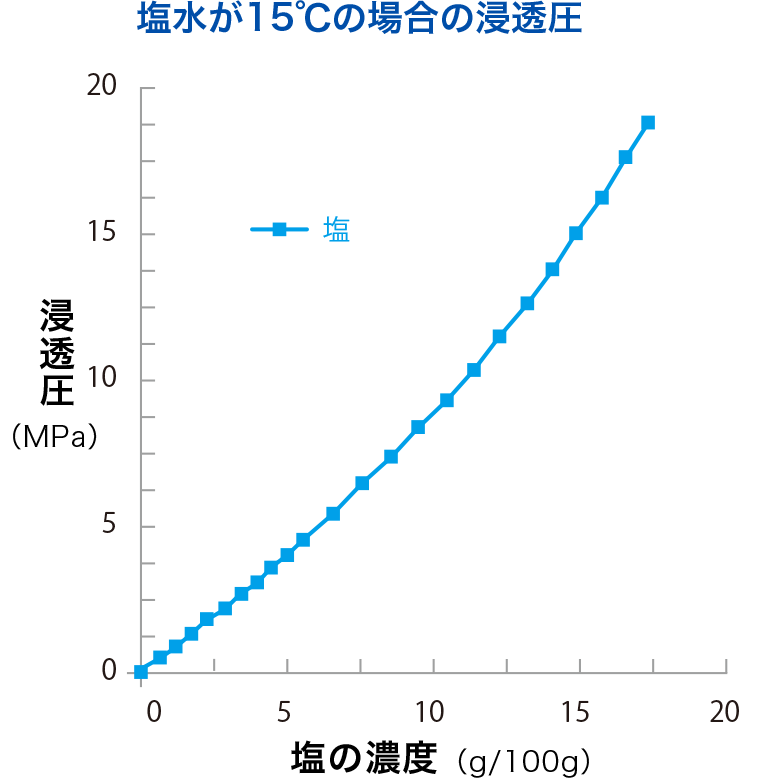

種類によって違いはありますが、野菜の浸透圧は1.0MPa以下のものがほとんどです。一方塩水の浸透圧は、濃度が2%の場合だと約1.5MPa。この濃度以上の塩水に野菜を漬けると、浸透圧の差によって野菜の細胞内の水分が細胞の外に引き出されていきます。すなわち、脱水されるのです。

(出典:「海水と製塩データブック」財団法人塩事業センター)

浸透圧とは?

浸透圧とは?

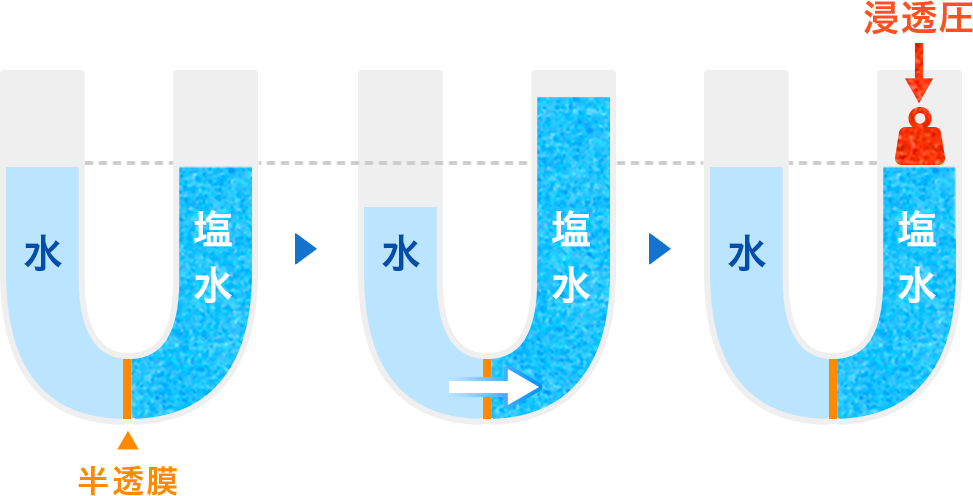

濃い塩水と、真水とを半透膜によって隔てると、水は半透膜を通過して塩水側に移動しようとします。この時の水が移動しようとする力に相当する圧力を、浸透圧といいます。

*半透膜

水は通すが塩類など、ある種の物質は通さないといった性質をもつ膜。動植物の細胞はこの膜でおおわれている。

(出典:「塩のことば辞典」日本海水学会編)